0120-755-677受付時間:9:00 - 19:00 年中無休

0120-755-677受付時間:9:00 - 19:00 年中無休

公開日:2024.12.18

住宅購入は人生の大きな決断の一つです。しかし、多くの人がその一歩を踏み出すことに不安を感じています。「本当にこの家でいいのか?」「ローンを組んで大丈夫か?」「将来の資産価値はどうなるのか?」など、さまざまな疑問や不安が頭をよぎります。この記事では、住宅購入における決断の難しさに焦点を当て、その原因や解決策を紹介します。不安を解消し、理想の住まいを手に入れるための第一歩を踏み出しましょう。

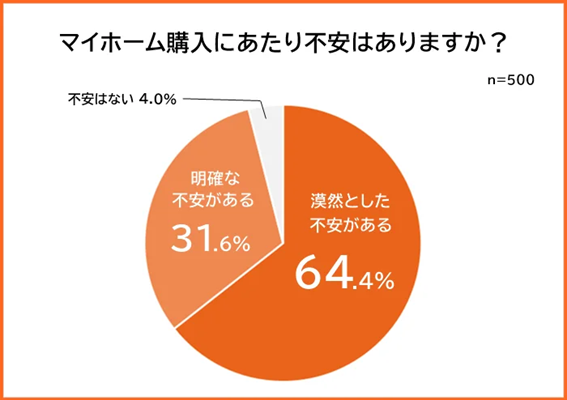

株式会社AlbaLinkが実施した調査によれば、住宅購入に対して不安を抱えている人は全体の96%に達しています。一方「不安はない」と回答した人はわずか4.0%でした。

この結果から、ほとんどの人が住宅購入を検討する際、何かしらの不安があることが読み取れます。ここからは、住宅を購入するうえで代表的な不安になる要素を紹介していきます。

出典)株式会社AlbaLink|【マイホーム購入の際に不安になることランキング】男女500人アンケート調査

住宅購入が慎重になる理由の一つとして、住宅ローンの返済負担が挙げられます。国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査報告書」によれば、2023年の住宅ローン年間返済額の平均は以下のとおりです。

| 住宅のタイプ | 年間返済額(万円) | 返済負担率(%) |

|---|---|---|

| 注文住宅 | 155.2 | 19.4 |

| 分譲戸建住宅 | 125.0 | 17.6 |

| 分譲集合住宅 | 123.6 | 15.5 |

| 既存(中古)戸建住宅 | 108.3 | 16.1 |

| 既存(中古)集合住宅 | 110.6 | 15.7 |

| リフォーム住宅 | 60.1 | 8.4 |

返済負担率は、年間収入に対する住宅ローン返済額の割合を示す指標です。一般的に返済負担率は20~25%以内が適正とされます。

住宅ローンの返済は家計に大きな影響を与えるため、収入や生活費との調整が必要です。さらに、住宅購入後は固定資産税や修繕費といった追加の維持費も発生します。追加の維持費は見落とされがちですが、長期的な視点で予算に組み込むことが大切です。

収入が不安定な場合は、支払いが難しくなるリスクも考えられるため、きちんとした返済計画を立てるようにしましょう。

出典)国土交通省|令和5年度住宅市場動向調査報告書

住宅購入を考える上で、近所付き合いに対する不安も無視できません。株式会社ドリームプランニングが2024年に行った「ご近所トラブルに遭遇したことはある?【アンケート結果発表】」によると、約4割の方がご近所トラブルに遭遇したこと回答しています。マンションや住宅が密集した地域では、以下のような問題が発生しやすい環境です。

| 騒音トラブル | ・子どもの足音 ・生活音が原因で発生する問題 ・隣人の楽器演奏や大音量の音楽 |

|---|---|

| ペットトラブル | ・飼い犬や猫の鳴き声 ・ペットの排泄物の放置 ・しつけ不足による迷惑行為 |

| 共用部トラブル | ・無断使用や私物の放置 ・喫煙やゴミの放置 ・共有部分の利用マナーに関する問題 |

隣人との関係が悪化すると、ストレスが増し、住み心地が悪くなる可能性があります。長く住む場所を選ぶ際は、事前の情報収集が欠かせません。

出典)URUHOME|ご近所トラブルに遭遇したことはある?【アンケート結果発表】

現在の生活環境が満足できるか、また将来の変化に対応できるかも大切な検討ポイントです。転職や子どもの誕生といった出来事は、生活スタイルに大きな影響を与えます。通勤や通学が不便になる場合、住み替えや売却を迫られることも考えられます。このようなリスクを避けるためには、購入時に将来の可能性を見据えた選択を意識することが求められます。交通アクセスや周辺施設の充実度、子育て支援などを確認して、長期的に満足できる住環境を選びましょう。

不動産流通経営協会が公表した「シニアの住宅に関する実態調査」によると、賃貸住まいの方が住宅購入する際の障壁として述べている理由は「希望の物件が見つかったら」「購入しても、自分の老後の生活費が確保できるなら」が多いです。

病院やスーパーが近い、バリアフリーに対応しているなど、希望の物件が見つからないことはもちろんのこと、シニア世代に関しても住宅ローンの返済などを加味して将来における経済的な不安が購入の障壁となっていることがわかります。

出典)不動産流通経営協会「シニアの住宅に関する実態調査」

住宅を購入する際、多くの人が将来の返済や住環境に対する不安を抱きます。しかし、事前に適切な準備を進めることで、こうした不安を軽減できます。

ここでは、安心して住宅購入を進めるための具体的な方法を3つご紹介します。それぞれを参考にして、納得のいく住まい選びを目指しましょう。

住宅ローンを無理なく返済するためには、返済計画をしっかり立てておくと安心です。収入や生活費、将来のイベントを考慮したシミュレーションを作成するため、ファイナンシャルプランナーや金融機関の担当者に相談してみましょう。

月々の返済額やボーナス払いの有無、金利の変動が家計に与える影響など、具体的な数字が分かると安心感が得られます。適切な計画を持てば、将来の負担への不安を軽減し、より前向きに住宅購入を進められるでしょう。

お悩みや疑問は解決できましたか?

無料相談でお悩みや疑問を相談できます。

住宅購入後のトラブルを避けるために、隣人や近隣環境の調査を行う会社を活用する方法があります。

| トラブル予防調査会社で受けられるサービス例 |

|---|

| 家屋調査、騒音・振動調査、土壌汚染調査など、環境に関する各種調査。隣人の人柄、地域の雰囲気、自治会のルールなどを調査。 |

こうしたサービスでは、検討中の物件周辺の住民に関する評判や地域の特徴、過去の騒音問題や治安状況などを調べられます。住環境に対する不安が少なくなれば、新生活を快適にスタートできるでしょう。隣人トラブルが不安な方は、購入前に調査を行うことをおすすめします。

住まいは長期的に生活する場でありながら、ライフスタイルの変化によって住み替えや売却が必要になる可能性もあります。そのため、将来の資産価値を意識した物件選びが大切です。

資産価値の高い物件には、駅近の立地、商業施設や学校の充実度、築年数の浅さなどが共通点として挙げられます。また、再開発エリアや成長が期待される地域も選択肢に入れるとよいでしょう。購入時には、今の快適さだけでなく、将来を見据えた視点で選択を進めましょう。

賃貸から持ち家に住み替える際にはどのようなメリットがあるのでしょうか。住宅を購入すべきか迷っている方のために、以下に、持ち家に住み替えるメリットを紹介します。

賃貸ではいくら家賃を支払っても自分の資産になりません。持ち家を購入した場合も、月々の住宅ローン返済額が賃貸物件の家賃と同等かそれ以上になる場合が多いです。しかし、持ち家の場合はローンを完済すれば「資産」として土地建物を所有できる点が魅力的です。

持ち家には、自身の資産を所有しているという安心感があり、定年後の生活における不安が軽減されます。一方で賃貸は、家賃の値上げや契約更新が将来の懸念材料となる可能性があります。また、60歳以降になると、新たに賃貸契約を結ぶのが難しくなると言われています。老後の住居を気にしなくよいという点は持ち家のメリットと言えるでしょう。

本記事では、住宅購入を決断できない理由について解説しました。住宅購入に関する不安を解消するには、計画的な準備と情報収集が欠かせません。

返済シミュレーションを活用した計画の作成や、近隣環境の調査を行うことで、リスクを減らせます。また、将来の資産価値を考慮した物件を選べば、ライフスタイルの変化にも対応しやすくなるでしょう。安心できる住まいの選択を進めるために、冷静かつ丁寧な準備を心がけてみてください。

お問い合わせは最短即日回答。

ご相談は何度でも無料でご利用いただけます。

執筆者紹介

お電話でもWebフォームからでも

お気軽にご連絡ください。